8月29日,《生物学教学》杂志主办的中学生物学教师素养提升公益直播讲座第19讲如期开播。本次直播特邀正高级教师、特级教师、山东省教学能手、山东省教育科学研究院高中生物学兼职教研员徐连清老师主讲,徐老师以“生物学高考对创新素养考查及教学策略的研究”为主题展开深度分享,吸引了超2000名一线生物学教师在线参与,为教师精准把握高考命题方向、优化课堂教学实践提供了系统指引。

一、注重考察创新素养的时代背景

徐老师指出,高考聚焦创新素养是国家教育战略与学科发展的共同需求。早在《教育规划纲要(2010-2020年)》就首次提出培养学生的创新能力,2014年国务院《考试招生制度改革实施意见》进一步强调“选拔具有学科特长和创新潜质的优秀学生”,2019年《关于新时代推进普通高中育人方式改革的指导意见》也提出“着力培养学生创新思维和实践能力”。

在学科层面,《普通高中生物学课程标准(2017版及2020修订版)》明确要求“培养学生创新精神与实践能力”;高考评价体系也将“创新性”列为核心考查要求,要求通过创设合理情境考查学生独立思考、质疑批判和发现新规律的能力。党的二十大、二十届三中全会及2024年全国教育大会也不断强调“拔尖创新人才”的培养,这为中学生物学教学指明了方向。

二、创新素养的内涵

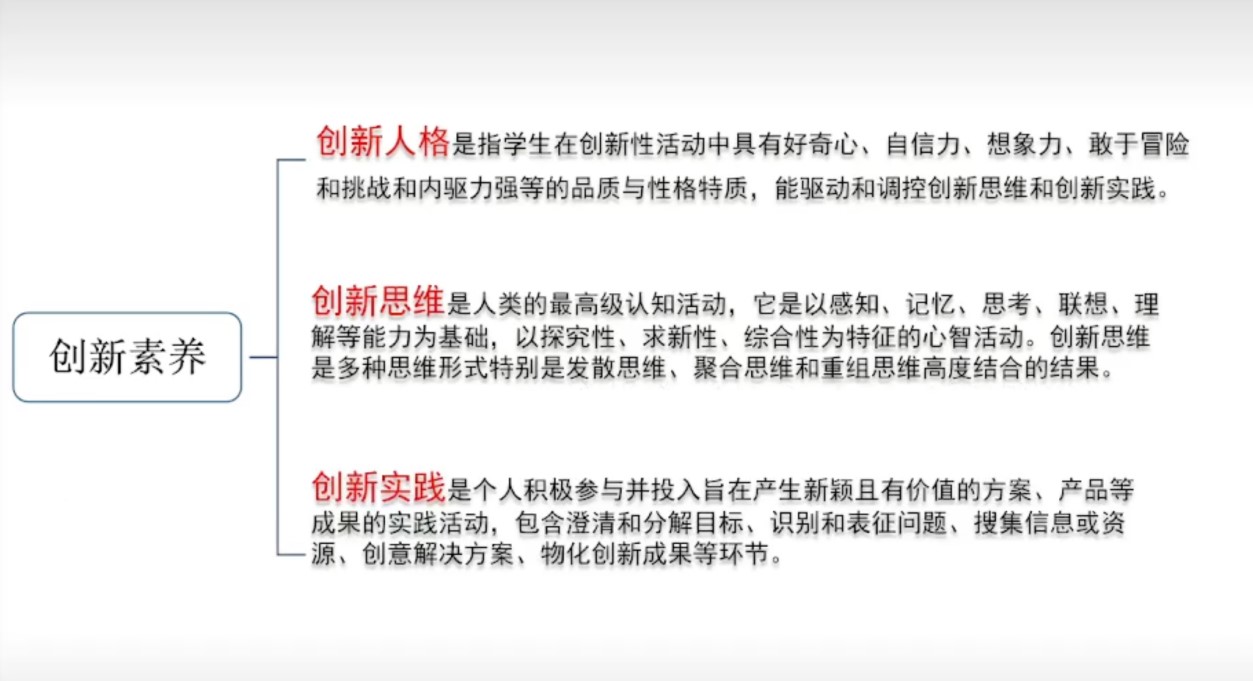

结合课标和研究成果,徐老师将创新素养界定为:考生在面对复杂新颖的生物学问题时,在正确价值观引领下,通过创新思维与实践,产生新颖而有价值的观点或解决方案。这既是生物学科核心素养的核心,也是支撑学生科学素养的重要环节。

创新素养主要包含三大要素:①创新人格:好奇心、自信心、想象力及敢于挑战的精神,回答“愿不愿创新”;②创新思维:发散、聚合、迁移、重组等多种思维形式,回答“能不能创新”;③创新实践:澄清问题、设计方案、物化成果,回答“做不做创新”。同时,创造性(从0到1)与创新(从1到n)在高考与教学中可等同看待。

三、考察创新素养的路径

徐老师结合全国卷和分省卷真题,总结了创新素养的四大考查路径:

1.创设新颖问题情境:陌生度越高,越能考查迁移能力。如2025年河北卷“二氧化碳浓度升高与钙离子内流”,2025年山东卷“高血钾症”“低钠血症”等。

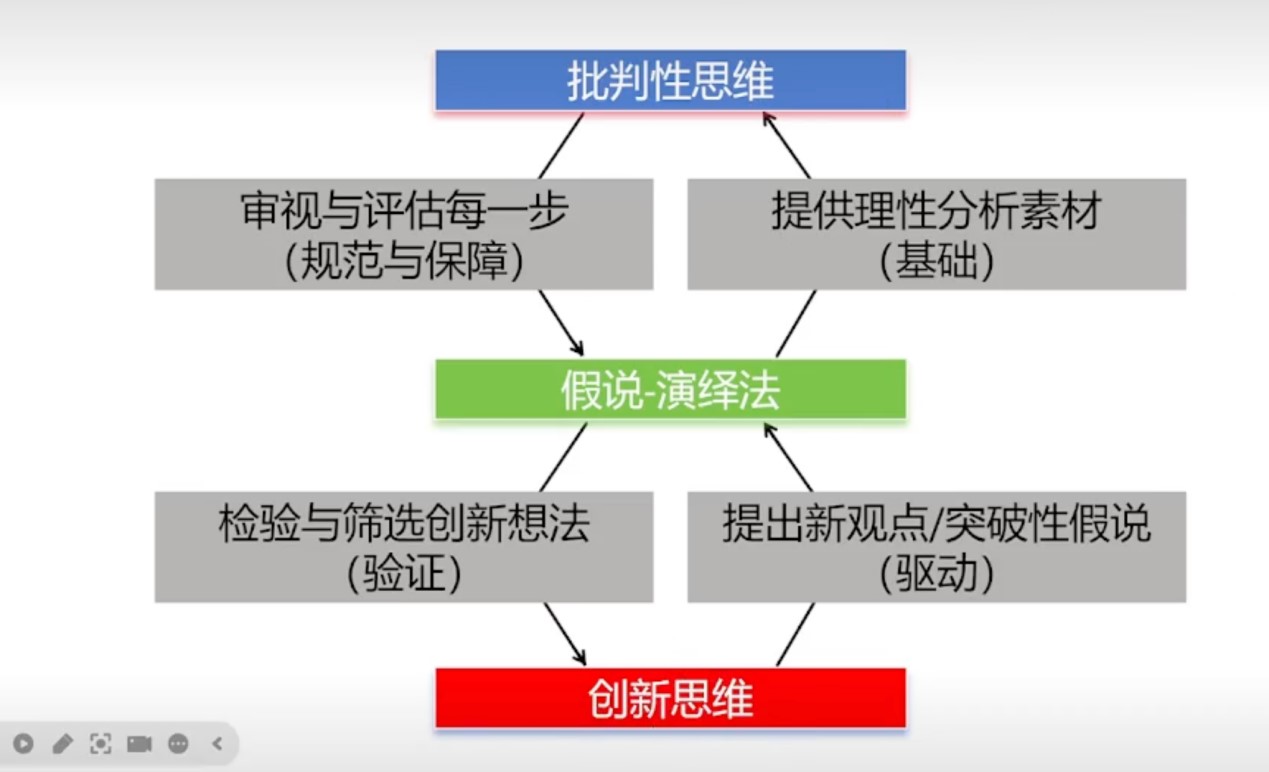

2.考查发散与聚合思维:“两翼:互动推动问题解决。”如2024年山东卷遗传系谱图题,学生需先发散假设多种遗传方式,再聚合推理锁定答案。

3.注重实践与表达:通过纸笔测验考查实验设计与表达能力,如“F₂花期调查思路”。

4.隐性渗透人格考查:复杂题目背后,考查学生的问题意识、批判精神和自信心。PISA测评理念中强调的多模态表达,也逐渐体现在高考中。

四、培育创新素养的策略

针对日常教学中如何培育学生创新素养,徐老师提出五大可操作策略:

1.精准把握创新素养的内涵:教师应理解创新素养的三要素及“理解—探究—解决问题—创新”四大能力,避免将“解题能力”等同于创新能力。

2.着力于提炼教材中创新素养培育的价值:各版本教材隐含丰富创新育人资源,如“激素与内分泌”可引导学生逆向、迁移思维。

3.着力于提炼试题中创新素养培育的价值:不仅关注试题解法,更要挖掘背后的创新思维价值,如通过减数分裂异常试题,训练学生发散-聚合思维与画图表达能力。

4.注重培养创造性表达能力:课堂上既要规范学生书面表达,也要鼓励他们用图表、模型等方式多样化呈现思路。

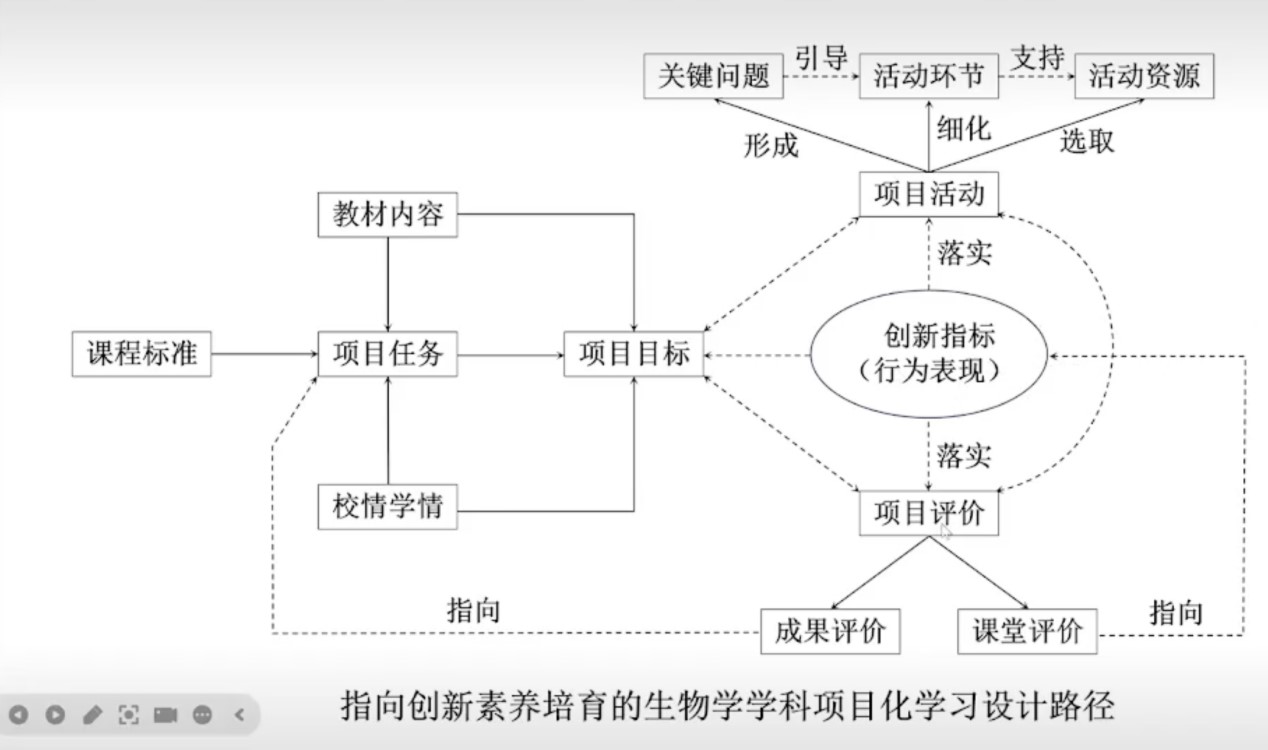

5.以创新实践为抓手,统整创新人格和创新思维培养,促进创新素养的整体提升:依托科学探究、项目化学习和劳动教育,培养学生在真实情境中的创新实践能力,并通过多维度评价促进改进。

徐连清老师将政策解读、理论分析、真题剖析与教学策略有机结合,为一线教师提供了切实可行的指导,更清晰的认识到高考创新素养的考查方向和课堂培育路径,助力落实到教学实践中,提升学生创新素养,推动生物学教学质量的持续提升。